Pourquoi la procrastination de votre équipe n'est pas un problème de discipline

De nouvelles recherches en neurosciences révèlent que la procrastination découle de différences cérébrales mesurables et de réponses au stress, et non de défauts de caractère.

Il est 22h un jeudi. Votre analyste vedette commence enfin la présentation au conseil d’administration prévue pour 9h demain matin. Elle est brillante, dévouée, et ce n’est pas la première fois. Plus loin dans le couloir, votre directeur produit a réorganisé son bureau deux fois, répondu à 47 emails, et assisté à trois réunions “optionnelles”. Tout sauf la feuille de route stratégique qui traîne sur son bureau depuis deux semaines.

Vous avez tout essayé : ateliers de gestion du temps, applications de productivité, délais plus stricts. Rien ne fonctionne.

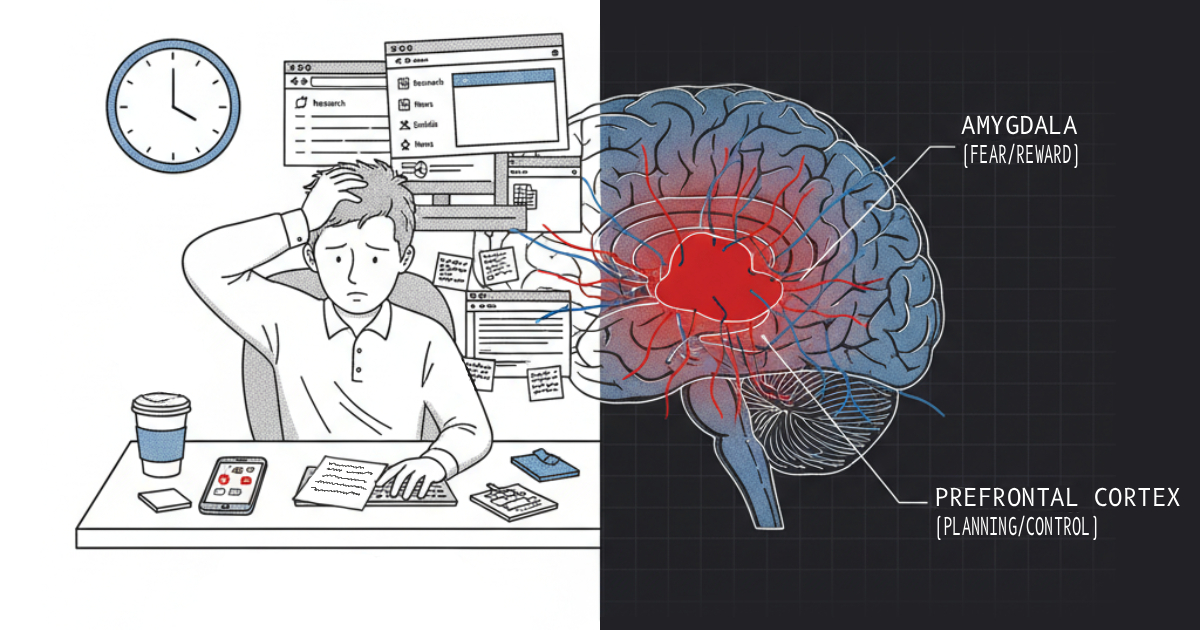

Voici pourquoi : vous traitez le mauvais problème. Quand des chercheurs ont scanné les cerveaux de 264 professionnels, ils ont découvert que les procrastinateurs ont des amygdales plus grandes, le centre de détection des menaces du cerveau, et des connexions plus faibles avec le cortex préfrontal qui devrait réguler ces réponses aux menaces.¹ Vos employés vedettes ne sont pas paresseux, leurs cerveaux traitent littéralement les tâches difficiles comme des menaces nécessitant une fuite.

La révolution des neurosciences dans la productivité

Prenez Marcus, directeur senior dans une entreprise du Fortune 500. Selon tous les critères, il réussit. Pourtant, il commence systématiquement les projets critiques au dernier moment possible. Ses collègues voient une mauvaise gestion du temps. Les neuroscientifiques voient des niveaux élevés de cortisol et d’hormones de stress, les mêmes marqueurs physiologiques qui apparaissent face à un danger physique.²

Cette découverte a des implications profondes. Les entreprises qui mettent en oeuvre des interventions basées sur les neurosciences rapportent des résultats remarquables. Le programme de pleine conscience d’Aetna, traitant les réponses au stress plutôt que la gestion du temps, a généré 62 minutes de productivité supplémentaire par employé chaque semaine avec un retour sur investissement de 11 pour 1.³ Une grande banque Indienne a réduit de 92% le délai de traitement de la conformité après avoir reconnu que les tâches de validation manuelle déclenchaient des réponses d’évitement.⁴

L’argument commercial est clair : la procrastination coûte à l’organisation moyenne 15 000 $ par employé et par an en perte de productivité. Mais quand les entreprises la traitent comme un défi physiologique plutôt qu’un défaut de caractère, elles obtiennent des résultats exceptionnels.

Quatre types de procrastinateurs dans votre organisation

Sur la base de recherches dans plusieurs industries, nous avons identifié quatre modèles de procrastination distincts. Reconnaître quel modèle affecte chaque membre de l’équipe est crucial pour une intervention efficace.

Le sensible au stress (40% des procrastinateurs au travail) Sarah crée des listes de tâches élaborées mais ne les suit jamais. Pendant les réunions sur les délais, elle s’agite constamment. Elle n’est pas désorganisée, c’est le système de détection des menaces de son cerveau qui est en surcharge. Demandez-lui : “Quand vous pensez à ce projet, quelles sensations physiques remarquez-vous ?” Elle décrira de la tension, des pensées qui s’emballent ou un malaise gastrique.

Intervention : Divisez les projets en segments de 15 minutes. Commencez les réunions par “Qu’est-ce qui vous bloque ?” plutôt que “Quel est le statut ?”. Instituez des sessions quotidiennes de 15 minutes “le pire en premier”, afin de s’attaquer à la tâche la plus redoutée avant de consulter les emails.

Le paralysé (25%) David fixe son écran pendant des heures sans rien taper. Il demande des clarifications sur des instructions déjà claires. Il n’est pas confus, il vit un arrêt parasympathique, la réponse du “cerf dans les phares”. Quand on lui demande de commencer, il dira : “Je ne sais pas par où commencer.”

Intervention : Jumelez-le avec des collègues orientés vers l’action. Créez des “rituels de démarrage”: engagez-vous à simplement ouvrir le document et écrire une seule phrase. Instituez “walking meetings”, des réunions en marchant, pour les projets bloqués.

Le perfectionniste (20%) Maria fait des recherches sans fin sans produire de livrables. Elle ne partage pas son travail avant qu’il soit “parfait”. Elle n’est pas lente, son cerveau est pris dans une boucle infinie d’évaluation des risques. Demandez-lui : “À quoi ressemblerait ‘assez bien’ ?” Elle aura du mal à répondre.

Intervention : Imposez des “brouillons à 70%” dus 48 heures avant les vraies échéances. Partagez votre propre travail brut pour montrer que l’imperfection est acceptable. Créez des points de contrôle externes qui forcent l’itération.

Le discounter (15%) James sous-estime constamment la durée des tâches et montre un pic de productivité à l’approche des échéances. Il croit sincèrement qu’il “travaille mieux sous pression”. Son cerveau calcule littéralement l’effort futur comme plus coûteux que l’effort présent.⁵

Intervention : Divisez les projets en sprints de 48 heures avec des jalons visibles. Créez des récompenses immédiates pour les projets terminés en avance. Utilisez un suivi visuel des progrès qui rend l’avancement tangible.

Sur le terrain

Bien que corrélation ne signifie pas causalité, les entreprises mettant en oeuvre des interventions ciblées contre la procrastination parallèlement à d’autres initiatives rapportent des améliorations significatives. Ces organisations soulignent que plusieurs facteurs ont contribué à leur succès, les mesures anti-procrastination jouant un rôle clé.

Technologie : GitHub et Sourcesense

GitHub a rapporté que la mise en place de blocs de “deep work”, travail profond, protégés, combinés à des outils de codage assistés par IA, était corrélée à une réalisation des tâches 55% plus rapide pour les équipes de développement.⁶ Les ingénieurs ont noté une anxiété réduite pour commencer des projets complexes lorsqu’un temps de concentration ininterrompu était garanti.

Sourcesense Milan a adopté une approche différente. Cette entreprise de logiciels de 180 employés a mis en œuvre des sessions Pomodoro synchronisées à l’échelle de l’équipe : des sprints de concentration de 25 minutes suivis de pauses de 5 minutes. Sur 12 mois, ils ont rapporté une réduction de 30% des temps de cycle de développement et une diminution de 40% des pénalités de changement de contexte.⁷ L’idée clé : la gestion du temps individuelle échouait là où l’adoption à l’échelle de l’équipe réussissait.

Services financiers : l’automatisation supprime les frictions

Une grande banque du secteur public Indien faisait face à des retards chroniques dans les rapports de conformité statutaire. Après avoir mis en oeuvre l’automatisation robotique des processus pour gérer les tâches de validation manuelle, ils ont obtenu une amélioration de 92% du délai de traitement.⁸ La leçon n’était pas que les employés étaient paresseux : les fastidieuses mises à jour de portail déclenchaient des comportements d’évitement. Supprimer le fardeau émotionnel par l’automatisation a éliminé entièrement le déclencheur de procrastination.

Industrie: systèmes de gestion visuelle

Le système de production de Toyota offre peut-être le plus long historique de prévention systématique de la procrastination. À l’usine Mesabi d’Omark Industries, la mise en place de la gestion visuelle Kanban a contribué à une réduction de 92% des niveaux de stocks et a compressé le temps de cycle de trois semaines à trois jours.⁹ Les indices visuels ont éliminé la fatigue décisionnelle concernant la priorisation des tâches, un déclencheur principal de procrastination.

Santé : optimisation des flux de travail

L’hôpital communautaire de Wooster a traité les retards de documentation infirmière par la refonte des flux de travail. Leur initiative “Libérer le temps des infirmières”, qui a personnalisé les interfaces de dossiers de santé électroniques, était corrélée à 1 600 heures économisées annuellement et une réduction de 7,5 millions de clics.¹⁰ En réduisant les frictions dans le processus de documentation, ils ont traité la cause profonde de l’évitement des tâches.

Guide de mise en oeuvre

Semaine 1 : Diagnostiquer sans juger

Lors des entretiens individuels réguliers, posez trois questions de diagnostique :

- “Décrivez-moi le premier jour de votre dernier grand projet, que s’est-il réellement passé ?”

- “Face à une tâche que vous ne voulez pas faire, que ressentez vous physiquement ?”

- “À quel moment de la journée vous sentez-vous le plus concentré versus le plus enclin à reporter une tâche ?”

Recherchez les patterns. Documentez les observations sans poser d’étiquettes. Vous collectez des données comportementales, pas des évaluations de caractère.

Semaine 2 : Concevoir des interventions environnementales

Avant de tenter un changement comportemental, modifiez l’environnement de travail :

- Instituez les “Vendredi Focus” sans réunions autorisées

- Créez des tableaux visuels de flux de travail montrant le statut des tâches en temps réel (Kanban etc.)

- Mettez en place le time-boxing avec des minuteurs visibles

- Réaménagez l’espace de travail pour inclure des zones de collaboration et des lieu pour s’isoler

Les modifications environnementales contournent entièrement la nécessité de se reposer sur la volonté seule. Quand les employés n’ont pas à faire d’effort conscient pour se concentrer, ils le font plus facilement.

Semaine 3 : Mesurer et itérer

Suivez trois métriques :

- Temps d’initiation de tâche (heures entre l’attribution et la première action)

- Temps de cycle (durée totale du début à la fin)

- Taux d’achèvement dans les délais

Comparez la base de référence à la période d’intervention. Attendez-vous à une amélioration de 15-30% le premier mois, avec des gains qui s’accélèrent à mesure que les habitudes se forment.

Pourquoi la conception environnementale bat la discipline

La supériorité des interventions environnementales apparaît constamment dans toutes les industries. Les chercheurs de Harvard ont constaté que le passage aux bureaux ouverts était corrélé à une chute de 72% des interactions en face à face et à un déclin mesurable de la productivité.¹¹ À l’inverse, la recherche d’Herman Miller avec Harry’s Men’s Grooming a montré que donner aux employés le choix de où et comment ils travaillent améliorait les scores d’efficacité de 48,4 à 71,9.¹²

Le principe est simple : les affordances environnementaux déclenchent des comportements automatiques qui contournent la prise de décision consciente. Les humains prenant environ 35 000 décisions par jour, compter sur la volonté pour l’initiation des tâches est neurologiquement insoutenable.

Retour sur investissement

Les organisations rapportent des retours variables selon la portée de mise en œuvre et le contexte industriel :

La division Aviation de General Electric a rapporté de multiples améliorations pendant la transformation lean, notamment la réduction du temps de service de 25 à 13 heures et 2 millions de dollars d’économies annuelles grâce aux efforts d’optimisation.¹³ Bien que plusieurs facteurs aient contribué, les processus de travail structurés traitant la procrastination ont joué un rôle significatif.

Les limites

Cette approche a des limites claires. Les rôles critiques pour la sécurité : contrôle aérien, médecine d’urgence, opérations nucléaires, ne peuvent pas accommoder la procrastination quelle que soit sa base neurologique. Ces postes nécessitent la sélection de personnes naturellement peu enclins à la procrastination.

De plus, tous les retards ne proviennent pas de la procrastination. Les déficits de compétences, les contraintes de ressources et les désaccords stratégiques nécessitent des interventions différentes. Le cadre diagnostique aide à distinguer la vraie procrastination des autres défis de performance.

Le contexte culturel compte. Les recherches citées proviennent principalement de pays occidentaux industrialisés. Les organisations devraient piloter les interventions prudemment, en mesurant les résultats spécifiques à leur contexte.

La voie à suivre

Les organisations les plus performantes de la prochaine décennie concevront des systèmes qui fonctionnent avec la neurobiologie humaine plutôt que contre elle. Il ne s’agit pas d’abaisser les normes ou d’excuser les mauvaises performances. Il s’agit de reconnaître que combattre la biologie par le seul biais de la volonté est comme traiter le diabète avec de la motivation : inefficace et potentiellement nuisible.

Commencez avec une équipe. Choisissez votre groupe le plus sujet aux délais. Passez une semaine à diagnostiquer les types de procrastination en utilisant les trois questions. Mettez en oeuvre une modification environnementale. Instaurer un temps de concentration protégé est souvent le plus simple. Mesurez trois métriques pendant six semaines.

Vous découvrirez ce que les neurosciences prouvent déjà : quand vous arrêtez de moraliser la procrastination et commencez à traiter ses racines biologiques, vous n’améliorez pas seulement la productivité. Vous construisez des cultures où les limitations humaines sont reconnues et prises en compte, où la performance s’améliore non pas par la critique mais par la compassion et une réponse intelligente.

La question n’est pas de savoir si vos collaborateurs sont suffisement disciplinés. C’est de savoir si votre organisation est assez sophistiquée pour canaliser des réponses humaines inévitables vers la productivité. Les entreprises qui obtiennent des améliorations de l’ordre de 30-92% dans le taux de complétion des tâches n’utilisent pas une meilleure discipline. Elles utilisent un meilleur socle scientifique.

En résumé

Diagnostiquer : Utilisez trois questions lors des entretiens individuels pour identifier si la procrastination provient du stress, de la paralysie, du perfectionnisme ou de l’escompte temporel. Chaque type nécessite des interventions différentes.

Concevoir : Mettez en place des changements environnementaux (temps de concentration protégé, flux de travail visuels) qui contournent le besoin de volonté, car ces modifications peuvent tripler le taux d’initiation des tâches.

Mesurer : Suivez 2 à 3 indicateurs clés de performance spécifiques (temps de cycle, taux d’achèvement dans les délais) pendant un projet pilote de 6 à 12 semaines pour quantifier l’amélioration et le retour sur investissement.

Sources

- Schlüter et al., “The structural and functional signature of action control”, Psychological Science 29, no. 10 (2018): 1620-1630. Study used fMRI scanning on 264 participants, finding procrastinators showed 8% larger amygdala volume and reduced functional connectivity (r = -0.36) between amygdala and dorsal anterior cingulate cortex.

- Khalid et al., “State anxiety and procrastination: The moderating role of neuroendocrine factors”, Behavioral Sciences 13, no. 3 (2023). Salivary alpha-amylase levels 23% higher in high procrastinators (p < 0.01).

- Wolever et al., “Effective and viable mind-body stress reduction in the workplace”, Journal of Occupational Health Psychology 17, no. 2 (2012): 246-258. Third-party evaluation by Duke University and eMindful. Participants (n = 239) showed 28% stress reduction.

- Datamatics case study, “92% improvement in TAT of statutory compliance for leading public sector bank” (2023). Implementation used TruBot RPA platform across validation, data entry, and portal updates.

- Zhang et al., “A neuro-computational account of procrastination behavior”, Nature Communications 13 (2022): 5821. Temporal discounting of effort showed steeper curves (k = 0.074) than reward discounting (k = 0.021).

- GitHub internal productivity study (2023). Comparison of 500 developers using AI-assisted tools with control group, though multiple variables present.

- Xiaofeng Wang et al., Turning Time from Enemy into an Ally Using the Pomodoro Technique. Sourcesense Milan internal metrics (2022-2023). Pre-post comparison, no control group. Results may reflect multiple concurrent improvements.

- Voir la note 4.

- Omark Industries EPA case study in lean manufacturing implementation (2003). Multiple lean principles implemented simultaneously.

- Wooster Community Hospital, MEDITECH Expanse optimization report (2023). “FUN Time” initiative included multiple workflow improvements beyond procrastination interventions.

- Bernstein & Turban, “The impact of the ‘open’ workspace on human collaboration”, Philosophical Transactions of the Royal Society B 373, no. 1753 (2018).

- Herman Miller Leesman Survey results, Harry’s case study (2022). Movement from 3,000 to 26,000 sq ft coincided with other organizational changes.

- General Electric investor reports (2019-2021). Lean transformation included multiple operational improvements beyond anti-procrastination measures.